以下文章来源于社会创新家,作者张琢

北京北五环的一处静谧小别墅里,70岁的毛爱珍坐在敞亮的小院中。她喜欢中午坐在院子里晒晒太阳,正午的阳光晒得椅背散发着暖意,初春2月时而刮起一阵寒风,她再套上一件黑色的羽绒外套。

每天早上或者晚饭后,毛爱珍会到家附近的黄草湾公园或者更远一点的奥森公园慢跑,她每天坚持至少五公里,日复一日地跑了五年。

白天的大部分时间,毛爱珍和由她创办的北京尚善公益基金会的六名员工,在别墅的二层办公。

这里曾是她挚爱儿子的卧室。儿子抑郁症离世后,她在儿子的房间里摆上三张办公桌,房间改成了基金会的办公室。如今,墙上还挂着儿子的照片,照片中的他英俊挺拔,笑容明媚,穿着蓝色的格子衬衫,黑色西装就搭在肩膀上。这些衣服还在儿子的衣柜里,衣柜保持着14年前的模样。

毛爱珍的儿子尚于博,一名阳光俊朗、事业顺遂的实力派演员,却因躁郁症于2011年跳楼自杀,结束了自己28岁的年轻生命。这突如其来的打击让毛爱珍陷入了蚀骨的伤痛和不解,更担心世人曲解儿子的病逝。于是,她开始了对抑郁症病由的追寻,并逐渐意识到公众对抑郁症的认知漠然。人们往往将抑郁症简单地归结为“意志脆弱”“想不开”或“爱钻牛角尖”,却忽视了它实际上是一种生理与心理交织的复杂疾病,涉及大脑的功能性或器质性病变,患者无法仅凭意志力控制。

“这是一种能置人于死地的疾病,最严重的后果便是自杀,而这实则是一场‘病杀’,是病魔夺走了他们的生命。为了让更多人了解抑郁症、预防抑郁症、消除对抑郁症的误解与偏见,我决定做起抑郁症防治的科普宣传,这也是为了完成儿子生前的善愿—我要帮助更多的人。”在儿子离世的一周年内,毛爱珍筹备创办了国内首家关注精神健康与抑郁症防治的基金会——北京尚善公益基金会(以下简称“尚善基金会”)。

失去子女的痛苦,让“生不如死”这一词变得具象。据统计,中国的失独家庭数量已近200万户,并且每年还在以约7.6万户的速度增加。每一个数字背后都是一段痛彻心扉的故事。调查显示,超过60%的失独父母患有抑郁症或焦虑症,部分甚至出现了轻生的念头。

儿子去世后,毛爱珍与孩子的父亲在漫长的丧子之痛与对往后余生的迷茫中煎熬、挣扎、寻求出路。直到丈夫提出想再要个孩子时,她意识到“心如死灰”的他重新找到了生活的期盼,毛爱珍感到了释然,并主动提出离婚,成全并愿丈夫去追求新的开始。“我想,深爱父母的儿子也希望看到父母各自安好。”毛爱珍说。

2015年,毛爱珍带领团队从零开始慢慢摸索,发起国内首个关爱失独群体的“暖心行动”公益项目。在失独家庭的眼里,那些象征团聚的节日格外难熬,“过节”就是在“躲劫”。毛爱珍想在除夕当天聚集失独父母们一起吃年夜饭,互诉衷肠,彼此慰藉,共同度过一个愉悦的除夕。

第一次举办年夜饭,其中的困难难以细数。因为“失独”是敏感群体,团队成员前后跑了四家饭店,最终在张家口怀来县的一家度假饭店开了席。57位失独父母从上海、四川、内蒙古等地赶来参加了这场属于他们自己的年夜饭。

年夜饭上,失独父母们聊起那些不愿和亲朋好友们讲起的苦楚,会抱头痛哭。一位参与者10年没出门社交,参加年夜饭后说,“感觉孩子走后这十年我白活了,今后我一定要好好活着。”

同命人很容易理解对方,还会产生一种特殊的感觉,就像一个人长期身处于狭窄幽长的隧道之中,无助地摸索爬行,他突然看到了一群和自己一样的人,原来自己不是孤身一人,还可以与同命人一起,在今后的人生路上相伴前行。

那之后,除了“春节”,还会在“清明节”“端午节”等传统节日开展线下活动,并举办身心健康讲座及工作坊等一系列活动。

(暖心行动十周年活动)

为了让暖心活动持续深入地开展,毛爱珍倡导起“自助互助”的公益模式,“一般公益的项目都是资助者去支持受助者,但这个项目不同,我们希望激发失独父母们的互助精神,相互帮扶,自渡渡人,受助者也成了助人者。”

暖心行动开展十多年来,累计在全国70多个城市地区都有执行团队,并让有能力、有愿力助人的失独父母担任队长,组织互助社群,并在“99 公益日”上自筹活动资金,用于日常开展歌舞文艺、健走登山,读书会、工作坊,逢年过节开展线上线下联谊等丰富的活动,如今,尚善基金会的暖心行动服务了超14余万人次。

刘新宪是位失独父亲。在美国一个小镇的图书馆里,他阅读了大量有关哀伤的科普书籍。这些书籍让他治愈了自己。之后,他辞去美国一家高科技公司的总经理,进入心理行业,成为哀伤领域的咨询师、研究者。刘新宪关注到国内丧亲者的真实困境,并联系到毛爱珍,对失独社群开展了诸多研究,撰有《哀伤疗愈》一书。

在书中,他分析了同命人的互助对哀伤疗愈的帮助作用。调查显示:参加失独网络群或失独父母抱团取暖活动对哀伤心理疗愈“非常有帮助”。彼此正面的鼓励安慰为正在痛苦中挣扎的父母提供了有效的心理疏导。确实起到心理咨询师所不能替代的积极的哀伤疗愈效果。

近几年,尚善基金会和毛爱珍在失独群体中有了很大的影响力。她常常接到新近失独父母的求助电话,他们来自天南海北却因丧子之痛太过浓烈,想到北京拜访毛爱珍,寻得同命人领袖的精神慰藉。

起初的几年,毛爱珍以切身之痛渡人渡己,会花上几个小时开导失独父母,陪伴他们参加尚善基金会的工作坊。有一次,贵阳、南昌、扬州的三对失独父母都要到北京与她当面交流。毛爱珍趁此邀请他们一起参加南怀瑾的传统文化课程,提升对生命的理解与认知。

渐渐地,向毛爱珍求助的人日益增多,她感到力不从心,而恰在2019年,小程序开始兴起,她想到借助科技的力量,为失独群体提供更大规模的帮助。

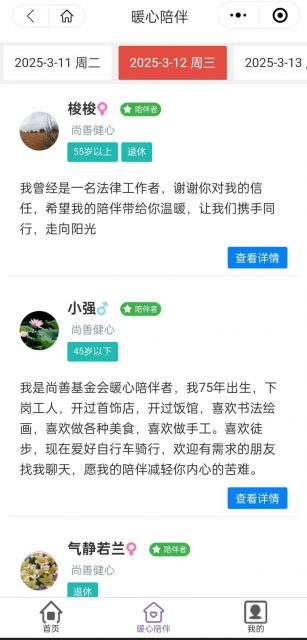

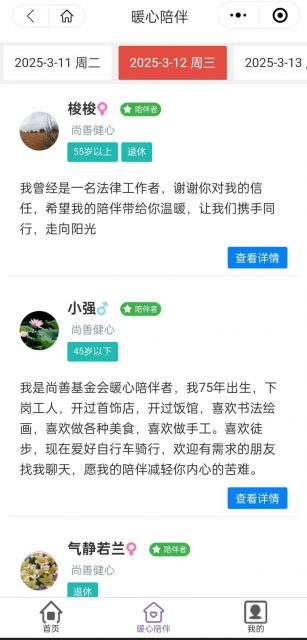

2019年,尚善开发了“尚善暖心”小程序。在尚善的失独社群中,团队招募了一批有志帮助同命人的志愿者,经过专业培训,他们用自己的经历与感悟劝慰、陪伴他人,成为暖心陪伴者。同年10月,“暖心陪伴”功能在小程序上线。新近的失独父母可随时预约陪伴者的时间,预约成功后,与他们一对一线上交流。

(“尚善暖心”小程序中“暖心陪伴”功能)

同命人木兰负责“暖心陪伴”板块的策划与运营,对接暖心陪伴者与预约的失独父母,并在陪伴完成后收集反馈意见。过程中,她常常获得毛爱珍的指导与关怀,收到失独父母的关心,而失独父母的反馈更是激励着她,温暖了她因失去女儿而被掏空的心灵。“我是基金会所倡导的‘自助互助利他’公益模式的受益人和践行者。”木兰说。

创办之初,基金会主要面向社会公众开展抑郁症知识的科普工作,并编撰了国内第一本《关爱精神健康,关注抑郁症认知》手册,介绍抑郁症基本知识和全球精神卫生问题现状,至今已发放十八万余册。

开展科普传播活动的过程中,团队结识了诸多民间抗郁组织领袖和抗郁志士,随即便开始支持并赋能民间抗郁组织,使其更好地发展、成长。随着民间抗郁组织的日益增多,社会大众对抑郁症的了解也有所增强,毛爱珍将尚善的工作重心转向搭建抑郁症防治的社会支持系统,连接更多的社会力量,产生更大的公益效应。

2020年,尚善推出“尚善健心”小程序,其中不仅包含了抑郁症防治科普、民间组织的公益活动,还接入了心理及医疗机构,提供免费的心理咨询服务,被誉为国内目前最为全面系统的心理健康公益服务平台。

毛爱珍对抑郁症防治长期钻研,这让她了解到运动是心理健康的一剂良方。

有研究显示,持续慢跑能使抑郁症复发率降低40%。据世界卫生组织统计,约20%的医生在治疗抑郁症时会推荐跑步作为辅助治疗手段。优客工场创始人兼董事长毛大庆,曾被确诊为抑郁症,他的医生就建议他通过运动辅助治疗。在专业教练的指导下,他从每日的跑步训练起步,从最初的800米、1000米,逐步超越了3公里、5公里,直至完成半程马拉松乃至全程马拉松。慢跑时,大脑释放出了多巴胺和内啡肽,这些“快乐激素”能够提升情绪。毛大庆的抑郁症也得到了缓解。

毛爱珍查阅了大量有关健走、慢跑的文献资料,并拜访“中国康复医学第一人”励建安等相关专家,逐渐明确每天快走8000步或者慢跑5公里是保持身心健康最适宜的运动方式。

为了亲身实践跑步对身心健康的有效性,64岁的毛爱珍在抑友们的邀约下开始了跑步。她每天在小程序上记录着跑步足迹。如今,她已经参加了两场马拉松赛事,3小时内能完成21.098公里的半马里程。“我正在备战3月的武汉半马”,毛爱珍说。虽然已经70岁,但如今的她身体结实硬朗,精气神十足。

每年的3月30日是世界双相情感障碍日,也是梵高的生日。2021年3月30日,尚善基金会首次发起“百城万人健心跑”,活动覆盖133个城市,超3万人参与跑步,以此倡导运动促进身心健康。

(毛爱珍 (左一)和毛大庆(右一)参加“健心跑”活动)

如何将“健心跑”活动与小程序的功能有效结合,进而增进公益服务的成效?毛爱珍和团队成员精心设计:用户只要每天坚持跑步5公里或健走8000步,并在“尚善健心”小程序上连续打卡21天,便可获得一个大爱心,一颗大爱心可以用来捐赠支持心理咨询或者兑换公益的心理咨询,也可以兑换成礼品,以此促进公众持续关注身体与心灵的双健康。

“我们致力于让跑步成为一种人人参与的健康生活习惯,这需要从基础的科普做起,逐步引导人们形成知行合一的运动习惯。我们希望‘健心跑’活动最终转化为公众的日常行为。”毛爱珍对《社会创新家》说。

“百城万人健心跑”活动已落幕了四届。今年,第五届活动将于3月30日启动。这一活动倡导的快走8000步或慢跑5公里的运动方式,对参与者的身心健康是否有效?今年,尚善基金会与北京师范大学合作,共同开启了为期两年的“基于国民心理健康提升的健心跑效果、机制及应用研究”研究项目。参与者需在“尚善健心”小程序上完成一份调研问卷,内容涵盖基本信息、健康状况等多个维度。在调研期间,活动参与者们将按要求坚持每日快走8000步或慢跑5公里,并在小程序打卡。调研团队定期对比数据,评估活动成效并进行阶段报告。

多年以前,有失独老人建议毛爱珍创办一家养老院,专门照护失独老人。当时的毛爱珍认为,“养老服务需要一套专业的服务管理体系,以基金会现有的资质以及人力、财力,根本无法实现。”

疫情期间的一天,毛爱珍突然接到一位失独父亲的电话,对方经济条件不错,在高校工作,谈及担心自己的养老问题时,毛爱珍有些惊讶,“你比我小十几岁,还没退休呢,怎么就焦虑养老了?”对方说,“近期接触了好几位退休老教授,都因孩子不在身边,生了病得不到及时救治,向我诉苦求助,由此便想到,自己老了以后怎么办?”

这通电话让毛爱珍对养老问题的思绪变得清晰。早在2017年,暖心行动便开展过一次养老需求的调查,旨在让活动设计更贴合失独父母的实际需求,同时动员更多的社会力量参与其中。近年,她也听闻有失独老人在生病时因无人陪伴、未能及时就医便猝然离世。这些事件触动了她,她再度思考“暖心行动”的下一步方向:面对失独群体普遍焦虑的养老议题,基金会如何让大家“既暖心,还安心”?

毛爱珍想到,基金会长期服务深耕失独群体,或许可以形成大量的样本数据,为相关政策提供参考。一向雷厉风行的毛爱珍立即着手行动,她带领骨干志愿者在2022年底、2023年春季,先后举办了多期“积极老龄观康养体验营”。她和失独父母们实地了解并体验真实的养老院生活。同时,基金会再次开展了养老的需求调查,收集到2000多位失独父母的反馈。

(尚善基金会康养体验营活动)

“一开始,我想失独父母们都愿意结伴住进养老院,彼此有个照应,特别是50%以上的受调者选择结伴异地养老。但此次调研中,46.02%的失独老人退休金在3000元以下,但要住一个像样的养老院,至少要5000块。”毛爱珍说。

这份调研报告递到了几位政协委员的手上。去年,全国政协委员杜明燕提交了关于支持计划生育特殊家庭异地入住养老机构的提案,建议政府制定相关政策,支持这些家庭异地入住养老机构,尚善基金会的调查数据被援引。

2024年12月,尚善基金会启动了第三次养老需求问卷调查,收到了2300余份反馈。基金会已将相关数据报告递送至政协委员及相关媒体。“我们期望通过调研活动,收集数据、建言献策,为失独父母的养老生活争取更多的支持保障。”毛爱珍说。

养老体验中,毛爱珍也萌生了一个愿景,她想可能是海边的惬意小城,也可能是北京或者某个城市,她和暖心家人们一起,哪怕只有三五个知己或十几位暖心家人,共住一家养老机构,共度舒心自在的晚年。

闲暇之余,毛爱珍喜欢坐在家中观赏那些经典电影,脑海中浮现儿子扮演不同角色时的一颦一笑。她知道儿子是个“戏痴”,那份对表演的执着让他对每个角色都倾注心血,即便连道具都不放过。她记得儿子在拍摄《海峡往事》时,剧本中仅仅提及了送花的情节,但尚于博却超乎寻常地用心。次日拍摄前,他竟自费购买了菊花、玫瑰与康乃馨,用于不同场景。他的付出和用心也获得了导演的赞赏。

毛爱珍细细数来,儿子演过二十多部舞台剧及影视剧,塑造过许多不同类型的角色,“他有那么多年的刻苦钻研和专业积累,对演艺的一腔热情和才华还没有完全释放,还没饰演过一个让他酣畅淋漓、足慰平生的角色。”这是毛爱珍对儿子难以释怀的遗憾。更难以释怀的是失去儿子的那份伤痛与不舍,一旦被生活的波澜触动,便会如潮水般涌来,让她难以抑制。

儿子走后,她常常在梦中与儿子重逢,在一望无际的花海中,儿子挥挥手冲着她笑。梦醒时分,她也分不清哪个是现实,哪个是梦境。

在基金会办公室的二楼,儿子的照片挂在那里。每当思念涌上心头,毛爱珍便会走到照片前,默默烧柱香,仿佛在与儿子进行无声的对话。

别墅内的陈设还保持着原样,“沙发是14年前的布艺沙发,楼梯还是儿子走过的旋转楼梯。他常站在院子里,仰望蓝天,晒太阳。”此时,午后的一束光也照在了毛爱珍的脸上。END