融合之路,从“抑郁症援助地图”到“心理健康地图”

编者按:两年前的8月25日,我们启动了一个“全国抑郁症援助地图”的项目,前段时间我们给它改了一个名字,现在叫做“全国心理健康服务地图”,这样一个名称的变更,一方面是响应今年年初《关于加强心理健康服务工作的指导意见》精神,另一方面也是我们经过这两年调研实践之后深思熟虑的结果。在第十届全国心理卫生学术大会召开之际,我们专门刊发伍华秘书长这篇文章,与大家分享尚善这几年来公益实践的一些心得和思考。

(一)

众所周知,抑郁症是一种治疗和康复周期较长,甚至需要终身关注的身心疾病,目前在我国,抑郁症的发病率正在不断上升,根据相关数据统计,我国现在抑郁症患者超过9000万人。我们的基金会是目前国内唯一一家专门关注精神健康和抑郁症防治的公益基金会。

2015年5月,我在浙江敦和慈善基金会三周年论坛发言,介绍了我们在精神健康和抑郁症防治领域所做的一些工作,同时分享了我们通过实践总结出来的四个字:无知无助——这是我们认为的目前国内抑郁症防治领域的痛点之所在。

这个无知,不仅是关于“抑郁症是什么”之类常识性的无知,更是“靠谱的医疗机构和心理咨询机构在哪里”这样一个系统性的无知;不仅是患者和家属对“抑郁症怎么办”的个体性无知,更是大多数公众对“如何有效防治抑郁症”的普遍性无知。

这个无助,也不只是患者和家属单向的无助,还是医生和心理咨询师共同的无助;不只是“吃药还是不吃药”的个案性无助,还是“症状治愈了问题依然在”的社会性无助。

后来我参加了一次中国心理卫生协会举办的“抑郁症大众教育的路在何方”的公益沙龙,同时与会的季建林教授又给我加了两个字:无望——看不到希望。

的确如此。无知无助,最后必然归结为无望。失去信心,往往是压垮抑郁症患者的最后一根稻草;拯救患者,首要在拯救信心。

(二)

2011年,在创建尚善基金会的过程中,我们的创始人毛爱珍女士走访了国内外多家抑郁症相关的研究机构,得出来的一个重要结论就是:抑郁症的认知度太低,社会对抑郁症的整体性无知导致抑郁症患者普遍的“病耻感”,这是抑郁症患者的就诊率低的主要原因。

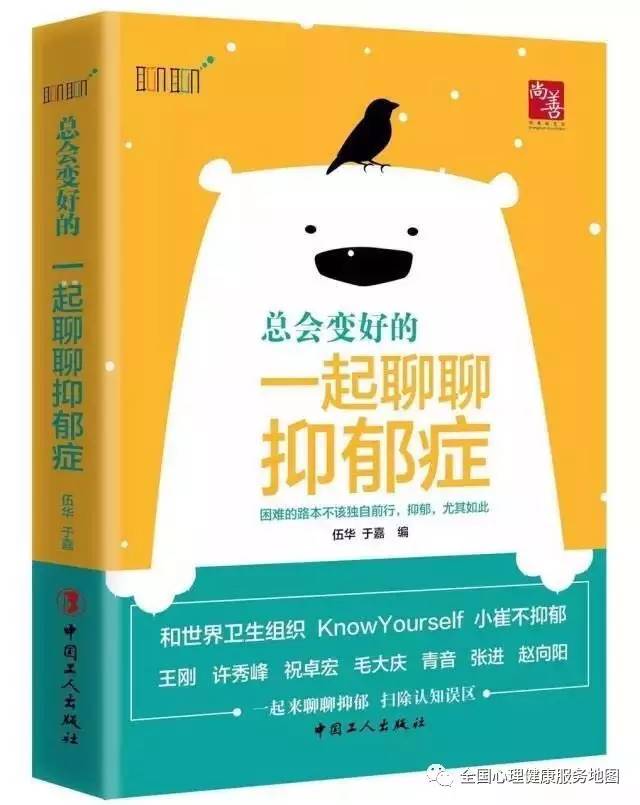

于是,尚善基金会成立伊始,毛理事长就牵头编撰了《关爱精神健康关注抑郁症认知手册》,印了12万册,送到包括北大、清华在内的110多所高校图书馆,通过各种方式向社会免费赠阅,取得了比较大的社会反响;除此之外,这五年来,我们还通过线上线下的各种方式,开展了大量抑郁症防治知识传播和公众教育的活动,也都取得了一定的效果,工人出版社今年最新出版的《一起聊聊抑郁症》这本书实际上就是过去几年我们“尚善知心沙龙”和“尚善公益传播奖”的一些精彩文章的合集。

不过,在现在这样一个互联网+物联网的时代,人们获取信息的渠道和手段已经和纸张时代大不相同,大多数人是通过网络搜索信息和知识。当我们搜索“抑郁症”这三个字的时候,会发现:一、相关新闻的数量非常大;二、相关网页的数量也非常大;三、前面几条一定是某些医院的推广网址和相关信息。

海量的数据一方面说明了互联网确实很重要,老百姓可能已经对它有了某种使用依赖;另一方面也说明这种依赖有很大的风险性。患者在互联网信息的汪洋大海中挣扎,所抓到的离自己最近的“救命稻草”,却往往是通过竞价排名跑上来的一些莫名其妙的“医疗机构”。

2015年,一个非常偶然的机会,我们基金会的于嘉副秘书长和阿里巴巴新一届的公益委员、高德地图的郭桥先生聊起了这件事情,在此之前阿里刚刚做了一个“蔚蓝地图”的环保公益项目,大家就探讨说有没有可能也做一个”全国抑郁症援助地图”,将高德地图现有的一些相关机构数据整合在一起,让患者和家属通过一部手机就可以快速找到它们,作为公益项目,一方面不搞竞价排名,另一方面严格甄别相关数据。

进展很快。2015年6月双方开始商谈;8月份“全国抑郁症援助地图”1.0的测试版本就做出来了。我们开始是在“北京尚善公益基金会”的微信公众号的自定义菜单上放了一个“抑郁地图”入口,后来专门申请开设了一个“全国抑郁援助地图”的微信服务号,点击进去按提示操作,就可以找到你身边的可以为抑郁症患者和家属提供服务的专业医疗机构。

地图刚上线时我们很兴奋,一下子采集了3000多条机构数据,全国30多个省市基本都能覆盖到,里面既有专业的精神专科医院、设有精神心理科的综合医院,还有大量的心理咨询服务机构信息。

但是,随着数据甄别和地图调研工作的不断深入,我们也专门征求了国家卫计委疾控中心精神卫生处和地图核心专家组的意见,一方面更加坚信和确定互联网大数据对抑郁症防治事业的意义和价值,另一方面也更深刻地体会到“每一条数据都必须经得住推敲”的压力和挑战。

驽马十驾,功在不舍。2016年,我们把所有心理咨询机构的数据全部下架,委托奇点公益团队帮助我们重新采集和优先甄选心理健康社会组织的数据和信息,组织志愿者团队开始重点采集和梳理全国各地精神专科医院的深度信息,支持渡过公众号的创始人张进老师对全国各地抑郁症患者家庭进行个案采访,我们自己也深入到北京、福建、四川、江西、上海、吉林的专业机构和患者身边与他们交流探讨,资助杭州郁金香阳光会和江西省心理援助中心开展郁友互助活动和抑郁症防治热线服务——“全国抑郁症援助地图”项目已经不再只是一个简单堆砌机构数据的互联网工具,而是一个动员专业医疗机构、心理咨询机构、相关社会组织和我们一起来合作共建的协作网络,也是未来我们希望聚合更多社会资源和慈善资金重点资助和持续支持的项目库和服务网。

令人欣慰的是,今年2月份22个部委共同发布的《关于加强心理健康服务的指导意见》,从建立健全各部门各行业心理健康服务网络、搭建基层心理健康服务平台、鼓励培育社会化的心理健康服务机构、加强医疗机构心理健康服务能力这四个维度明确提出了“建立健全心理健康服务体系”的目标和蓝图,也让我们对尚善基金会以及地图项目的定位和任务有了更清晰的认识,那就是发挥慈善组织的公益性和公信力,融入到全国心理健康服务体系的供应链当中,集中力量推动心理健康和抑郁症防治领域的实践创新,尽己所能地发现或填补心理健康服务网络中的空白和短板。

登高而招,臂非加长,而见者远。今年5月份我们正式将“全国抑郁症援助地图”更名为“全国心理健康服务地图”,并且定期汇编和推送反映心理健康服务领域最新资讯和科研动态的“心理健康周报”,未来我们希望与中国心理卫生协会等行业组织进一步加强沟通与合作,共同促进心理健康服务规范发展,使需要得到帮助的人得到真正有效的帮助。

(三)

通过这几年的调研和实践,我们认为,抑郁症防治不仅仅是一个精神医学专业或者心理学专业的医疗难题,也不只是一个公益领域司空见惯的疾病救助问题,而是一个需要多层次、多维度观察、思考的社会问题,微至一个家庭,小到一个社区、中至一类社群、大到整个社会,都有受到抑郁情绪和抑郁疾病困扰的可能,所以除了需要加强对公众的科普宣传教育和提升心理健康服务机构的专业能力,更重要的是构建一个让抑郁人群感到安全、安心的社会支持体系。

如前所述,我国目前9000万的抑郁症患者,但我们所了解的往往来自于媒体的报道,三毛、张国荣、崔永元、乔任梁......这一长串的名单很容易让我们认为,抑郁症是一个比较“高级”的病,名人、精英才容易得。事实上,任何阶层的人都可能得抑郁症。最大的抑郁症人群并不是社会精英,而是沉默的大多数——那些生活在社会底层的人。很多生活在社会底层的人,得了抑郁症之后,始终都不自知,也不为人所知。在病痛与现实生活的双重折磨之下,失业和无业的抑郁症患者群体自杀风险更大;同时,也给整个家庭带来了极大的精神与经济负担。

2016年,我们联合腾讯公益平台共同发起了一项“抑郁症患者安心计划”,将给家庭经济困难、失业或无业的抑郁症患者提供每个月1000元,连续6个月的医疗补贴,让患者能够安心接受治疗,通过持续性、足疗程的治疗争取尽快减轻症状、尽早恢复正常的工作和生活。这项“安心计划”通过公募筹集了近百万的善款,目前我们与北京安定医院、上海地区的八家精神专科医院正在联合推动这项计划的落地和执行,除了给符合条件的患者报销医疗费用之外,还对他们的治疗和康复方案进行系统的观察和关注,并且引入志愿者团队为受助者提供尽可能的社会支持。

仅仅资金的支持还不够,帮助患者和家属找到可信赖的社群、感受到趋好的社区氛围和社会环境也一直是我们致力在做的事情,坚持倡导郁友和家属成立自助互助的小组和社群,积极引导媒体和企业主动参与抑郁症防治的公益实践,从上海陈巍们发起的郁今香到杭州刘虹们正在做的郁金香阳光会,从深圳慈展会的“倾听训练营”到北京马拉松的“奔跑吧抑郁”,从上海家化的“心情至美”公益行动到KNOWYOURSELF的“互助小组”,从专门服务失独群体的“暖心家园”到专门针对产后妈妈的“宝妈驿站”——

前段时间我还给中国公益研究院提了一个方案,希望发起一项名为“重返地球”的郁友职业康复计划,通过调研我们发现:患有抑郁症的职工在治疗康复期间,可能无法胜任和从事原来的工作岗位,也不适宜在单位内部进行“断崖式”的工作调整,最佳模式便是参加职业康复中心组织的活动和工作,一方面依然可以通过自己的劳动获得相应的报酬,另一方面便可以有更积极的心态来坚持治疗,尽早康复。

无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。这几年来,有幸在尚善基金会这样一个专业专注的公益机构,跟随毛爱珍理事长在精神健康和抑郁症防治领域做了一些探索和思考,积累了一些公益实践的经验和教训;我经常说“传播破无知,行动解无助”,目前来看抑郁症防治领域这种“无知无助”的局面还没有真正得到根本性的解决和逆转,许多备受抑郁情绪和抑郁症状困扰的患者和家属依然处于相对“无望”的状态,政府部门、社会组织、专业医疗机构和心理咨询机构、患者和家属们还需要更多共识、更多互信、更多开放、更多融合,我们也会坚持不懈、尽我所能,努力让需要得到帮助的人得到更多帮助。

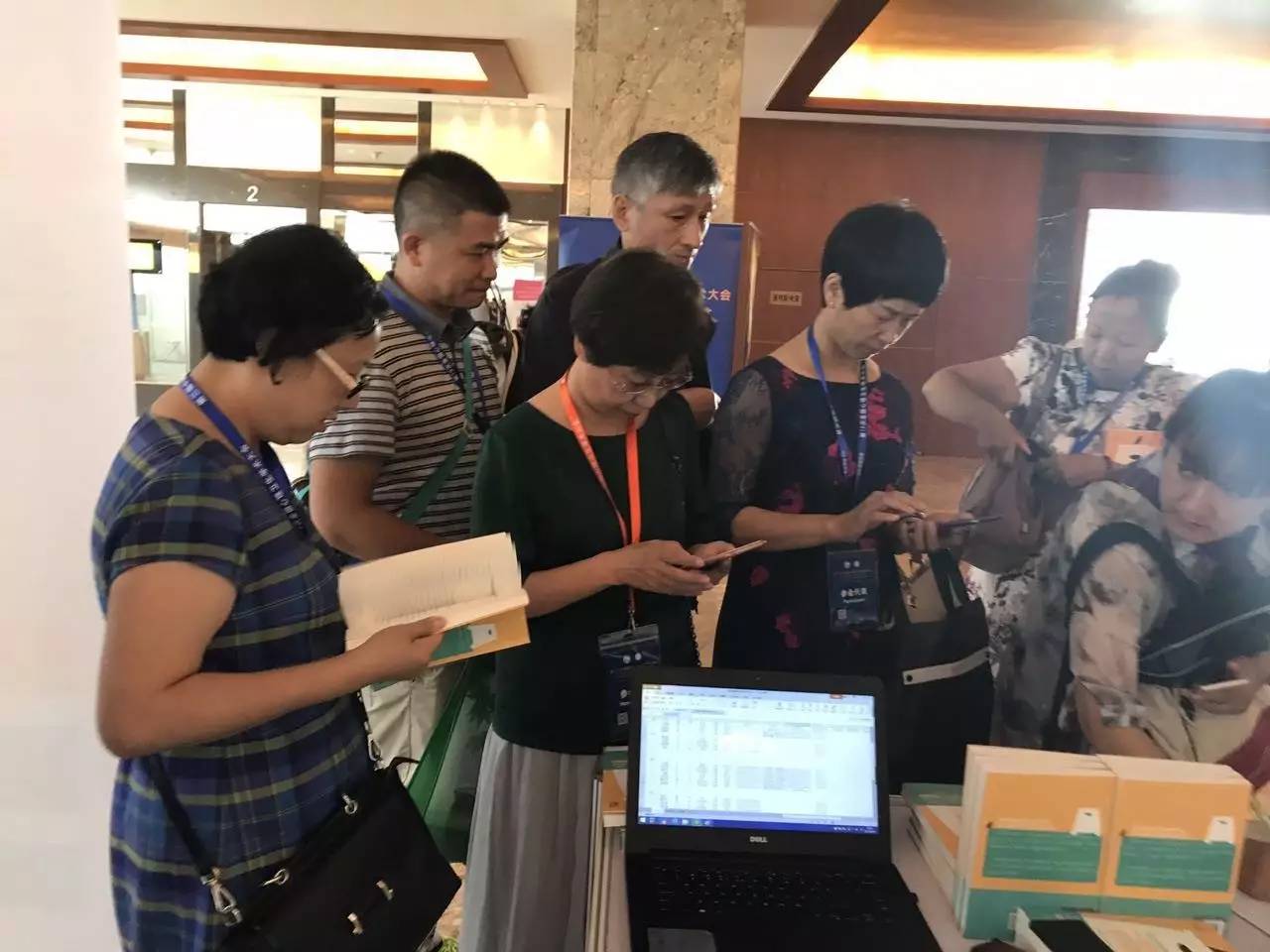

8月25日,也是第十次全国心理卫生学术大会召开的日子,尚善和工人出版社共同推出的《总会变好的—一起聊聊抑郁症》在全国心理卫生大会现场招募图书漂流志愿者,让更多的人一起通过阅读传播抑郁症的科学防治知识。短短一个上午,已经有近200名参会的专业人员报名,通过他们的朋友圈和微博来传递漂书。

《总会变好的——一起聊聊抑郁症》囊括了多名专家、学者评选出的,近两年国内传统媒体、自媒体领域的抑郁症相关科普文章,同时也有数篇知名医疗专家、心理专家对国内抑郁症现状的分析和防治建议,是科学、全面了解抑郁症非常好的一本读物。

点击“购买”可购买本书。