《CSR共·创 1/14的孤单:精神健康守护亟待落地社区》| 新闻奖入围

发表媒体:财新网

发表时间:2016年10月28日

作者:关其

点击“原文”查看原文链接

如果说肿瘤是一场同仇敌忾的疾风骤雨,那么精神类疾病更像是一根卡在喉间的鱼鲠,疼痛,却难以言表。

荒芜,不论于患者个体,还是家庭,甚至一整个社会。

近年来,随着媒体报道频次上升,抑郁症等精神疾患愈渐被推向舆论的高峰。遽然离世、戛然而止、生命终结……一系列晦涩的词汇,让阴影不断蔓延。

据北京心理危机研究与干预中心的报告显示,中国每年大约有28万人死于自杀,其中有40%是抑郁症患者。此外,自杀行为是15岁至34岁人群第一位的死亡原因,每年导致16万未成年人失去至亲。

“抑郁症”与“自杀”如影随形,然而更可怕的是,抑郁症仅是诸多衍生痛苦的精神疾病中的一种。

缺口:一个社会与一个人

部分地区精神疾病流行病学调查结果估算显示,我国15岁以上人口中,各类精神疾病患者人数超过1亿人,其中1600万人患深受重性精神障碍困扰,余下多为抑郁症、自闭症等精神障碍或心理行为障碍患者。这意味着,我国每14人中便有一位精神疾病患者。

放眼全国,“一老一小”的精神卫生状况尤为堪忧。一方面,空巢老人是常被孤独感和被遗弃感“光顾”的群体,若不及时干预,孤独感伴生的抑郁、焦虑等不安情绪体验,便极易走进“死胡同”,发展成为抑郁症、焦虑症等心理疾病。正因如此,当下中国老年期精神障碍的患病率高达1.5%,明显高于普通人群;此外,儿童和青少年的“防御能力”似乎也还不够强大——中华医学会精神病学分会儿童青少年精神病学组主任委员郑毅教授介绍,儿童心理行为问题在儿童精神科门诊中占60%以上,我国目前约有3000万儿童受到不同程度心理行为障碍的困扰。

据首都医科大学附属北京安定医院副院长王刚介绍,该院曾有70%至80%的病人是精神分裂症患者,如今超过一半的病人为抑郁症而来。

然而,沉重的事实尚未得到行之有效的解决方案。正如王刚所担忧的,目前我国精神卫生领域的治理情况还不尽如人意,“非精神专科医生对抑郁症的总体识别率较低,临床上很多患者的抑郁症状未引起医生的足够重视,继而导致治疗和干预率非常低。”

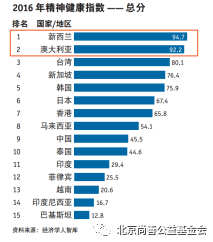

由经济学人智库撰写的亚太地区精神健康报告《精神疾病患者支持服务:亚太地区15个国家的对比》中提到,中国在亚太15个国家和地区中仅排名第九,属于较为落后的状况。

↑亚太区2016年精神健康指数排名。

来源:经济学人智库

报告直言,中国的精神疾病存在巨大的“治疗缺口”——需要治疗却没有寻求或未能获得治疗的患者所占的比例极高。在我国,有92%的严重精神疾病患者没有接受治疗,这一数字甚至超过了位于第四组别的印度(90%)。目前,未接受治疗的精神疾病患者总人数估算为 1.58亿。

造成这种情况的首要原因是精神科医生人才缺失。目前我国每10万人仅拥有1.7名医师,远未达到3.96名这一全球平均水平。北京大学第六医院主任医师、卫计委“国家精神卫生项目办公室”顾问马弘教授明确表示,“我们没有足够的精神科医生。”

报告还提及,14%的中国注册精神专科医生没有受过任何训练,另外有29%的人只有三年的大专教育证书。整体看来,受过良好训练的精神健康人员处于严重缺失的状态。

中国计划在2020年将精神专科医生人数增加到4万人。马弘表示,“我对于如何完成这一目标存在一些担忧。”

突变:从环境到心底

事实上,精神疾病的发生,是内外因共同作用的结果。内因指患者自身的生物遗传因素和个人的应激心理反应,而外因则指的是整个外在社会环境的影响。

“重性精神类疾病患者比如精神分裂症患者的染色体基因片段存在缺陷、畸变、冲突。在童年的潜伏期,会表现出躁狂等症状,到青壮年期发病后更为明显。”北京回龙观医院院长杨甫德解释道,相比之下,抑郁症等病症的生物遗传性病因是次要的,主因是应激性心理反应。譬如长期被不良情绪侵袭,包括被坏人欺骗、被亲友误解、被同事冷落,以及投资、入学、擢升不顺等一件件糟糕的小事情不断累积,就可能在遇到突发重大事件时,变成“压垮骆驼的最后一根稻草”,从难以自控的“情绪”演化为令人崩溃的、导致精神类疾病的诱因。此外,诸如患者术后、女性产后、老年人退休后、灾害发生后等工作学习生活环境的突变,也可能因心理调适未能同步而导致精神疾病来袭。

当然,精神疾病的发生,也离不开社会环境的“催化”。在社会转型期,人们普遍感觉人生中不可预测的压力增多,很多诉求难以实现。加之生活节奏加快,缺乏有效的心理疏导等多重因素相互作用,猝然发病。

北京师范大学心理学院教授郑日昌曾在接受采访时提到,市场经济带来了多种选择,产生多趋冲突。一些人什么都想要,车子、房子、票子,反而引发内心焦虑。此外,国民心理教育滞后于社会发展,也容易产生焦虑。

解锁:从身边开始

被精神疾病套上“枷锁”的,远不止患者个体。

近年来,精神心理问题与社会安全稳定、与公众幸福感受等问题交织叠加等特点日益凸显。焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题逐年增多,心理应激事件肇事肇祸案件时有发生,老年痴呆、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟须加强,精神卫生工作仍面临严峻挑战。

在北京师范大学心理学院教授郑日昌看来,“精神疾病不仅仅是个体问题,应将其作为公共卫生问题和社会问题予以重视,全方位关注,全面谋求改善。”

更多时候,精神疾病是一整个家庭在承载的痛苦。2014年中国教育学会家庭教育专业委员会等机构发布的《中国自闭症儿童发展状况报告》显示,中国的自闭症患者预计超过1000万,其中0至14岁的患儿可能超过200万。大多数患儿家庭为了治疗倾尽积蓄、负债累累。经济学人智库发布的亚太地区精神健康报告中也指出,按照哈佛大学的一项研究估计,在 2012 年到 2030 年期间,这些病情将导致中国的生产力降低逾9万亿美元。

于此同时,社会医疗也正在加负。中国疾病预防控制中心公布的数据显示,按照国际上衡量健康状况的伤残调整生命指标评价各类疾病的总负担,精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位,已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患。各类精神问题约占疾病总负担的1/5,即占全部疾病和外伤所致残疾及劳动力丧失的1/5,预计到2020年,这一比率将升至1/4。

近年来,为缓解由精神疾病所带来的家庭和社会负担,国家出台了精神卫生法和“十三五”时期的精神卫生工作规划,强化了严重精神障碍管理。精神卫生工作日益受到国家重视,但是目前这项工作也面临服务体系不健全、服务能力不足、抑郁症等精神疾病导致的自杀问题时有发生等挑战,加强心理健康服务、健全社会心理疏导、危机干预工作刻不容缓。

沉重的负担与缓慢的救治进展,折射出精神障碍诊治工作的“落地”之困。破局,需要政府和社会的双重合力。

早在1981年,世界卫生组织就提出要“以社区为基地的康复(CBR)”方针,强调社区康复对于精神病人的重要性。美国也曾发起精神科非住院化运动,全美精神病床总数由当时的56万张减至21世纪初的14万张,院外社区服务比例不断提升。

从早诊早治到持续用药,在精神科医院之外,构建完善的社区康复体系,回归家庭,加强社区干预,成为目前放眼全球的主流“解锁”模式。

而我国的社区康复模式也正在不断摸索前行。刚刚过去的10月10日世界精神卫生日,北京大学护理学院与强生公司达成共识,开展精神卫生社区康复调研和社区康复示范花店试点项目,以改善精神患者的社区干预与康复工作,提高患者和家属的生活质量。针对护理在精神卫生康复中的角色,北京大学护理学院院长尚少梅教授强调,“护理人员在精神卫生康复中担任了重要的承接角色。 护士不仅需要承担在医院治疗期间的护理工作,当患者回归社区后,更需要通过对精神病患家属的教育,使其快速有效地掌握精神卫生护理知识,帮助患者家属更好地照顾患者,使其能够顺利重返社会。”

不论如何,从个体的沉重到家庭的负荷,精神疾病的诊治工作,已经放大到社会的急迫呼吁。政、企、研多方倾力,也许拔掉鱼鲠的那一天,已经不远。

原文链接请点击“原文”